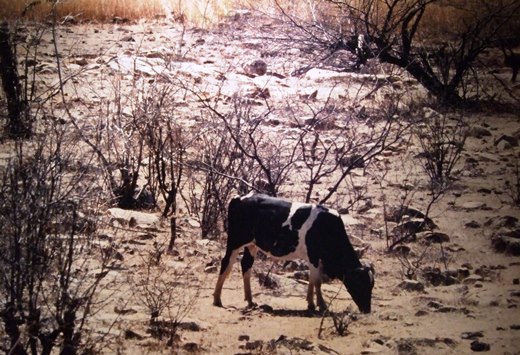

« Dans les mois de sécheresse les rares habitants de ces pays perdus étaient occupés à creuser des abreuvoirs dans le sable, à couper des branches de mandacaru pour les troupeaux qui s’épuisaient sous les piqûres des tiques. On doublait les filets. Les mains saignaient à ce dur travail, on soignait les pieds blessés avec du suif fondu sur la braise. Aucun nuage n’assombrissait les jours sans fin ; des vols sinistres d’oiseaux migrateurs déchiraient le bleu du ciel ; les branches des arbres n’étaient plus que des brindilles noires, les feuilles se desséchaient ; sur le sol blanc et lisse du potager s’ouvraient de grandes crevasses. »

Graciliano Ramos, Enfance

Il y a des mots qui exercent sur mon esprit une étrange fascination. « Sertão » en fait partie.

Formé par aphérèse (perte du premier phonème) à partir de « desertão » (grand désert), le Sertão brésilien est une région semi-aride qui s’étend à l’intérieur du Nord-Est du Brésil. Il s’agit d’un écosystème où prédomine la « caatinga » (du tupi « ka’a tinga » = forêt blanche = cactus, herbes saisonnières, épines et buissons adaptés aux climats arides).

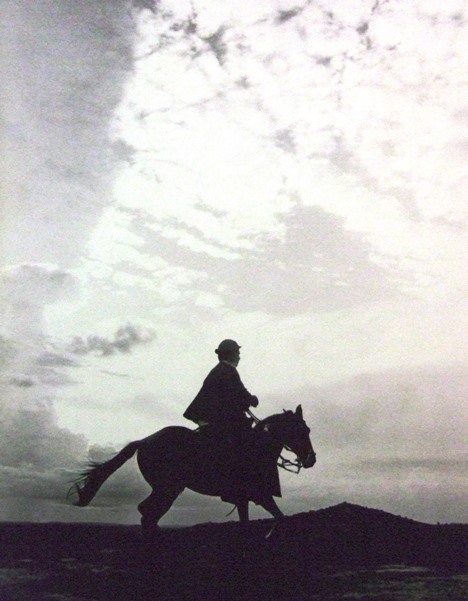

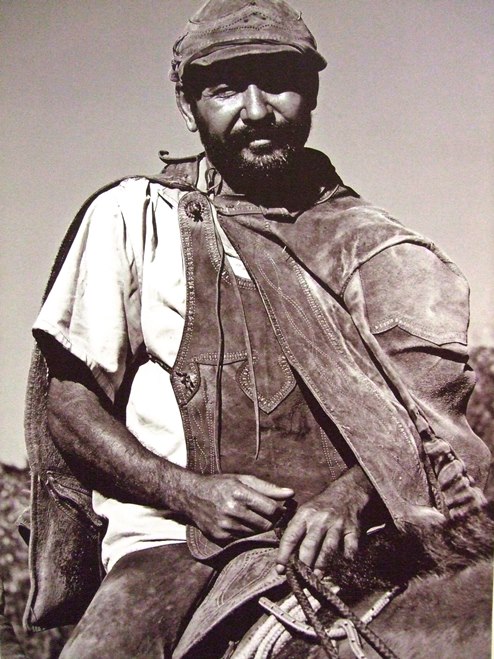

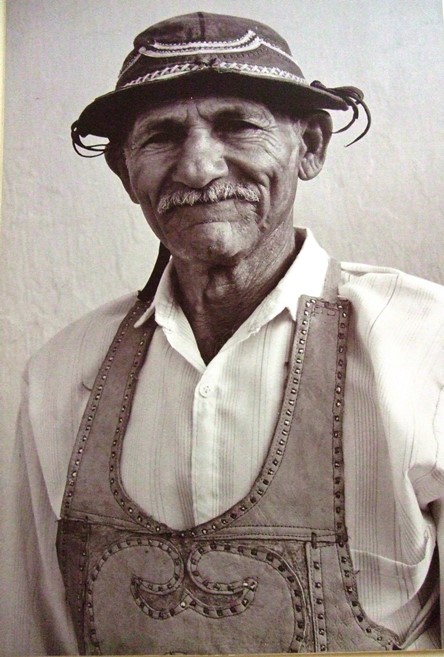

Une figure humaine s’est distinguée dans cet environnement particulièrement inhospitalier, et est restée ancrée dans l’imaginaire collectif : c’est celle du vacher (vaqueiro).

Comment expliquer une telle fonction dans cette région du Brésil ?

Les premiers bétails ont été amenés dans ce pays par les Portugais. Arrivés au port de São Vicente en 1534, à Recife en 1535 et à Bahia en 1549, ces animaux provenaient essentiellement de la province portugaise de l’Alentejo, de la colonie portugaise du Cap Vert et des Canaries. Avec l’expansion des plantations de canne-à-sucre, l’élevage de bétail a été progressivement transféré vers le Sertão. Des agglomérations d’éleveurs, vivant dans des fermes rustiques, se sont donc formées au fil du temps.

Le bétail portugais s’est peu à peu transformé, afin de s’adapter à la sécheresse propre à ces régions semi-arides. Les éleveurs l’ont également croisé avec des races plus résistantes. Grâce à l’immense étendue de terres dont ceux-ci disposaient, le bétail était élevé en liberté. Ce n’est qu’au XIXe siècle, avec le développement de la culture du coton, que certains enclos ont été imposés. Le vacher était l’homme recruté par les propriétaires du bétail afin de le protéger dans ses courses en liberté à travers ce quasi-désert. C’est donc lui le chevalier nomade du Sertão, chanté en particulier dans la littérature de cordel.

Sorte de « caboclo » (métis) plus blanc que noir, plus indien que blanc, le vacher a la peau tannée par le soleil impitoyable de ces lieux. Ses habits en cuir l’aident à se protéger de la végétation et de la faune, fortement hostiles. Monté sur un cheval robuste, petit et agile, typique de ces mêmes endroits, le vacher est toujours accompagné de son chien, soumis et infatigable. La résistance de cet homme à l’âpreté du désert est insoupçonnable.

Certains écrivains majeurs de la littérature brésilienne ont accordé au Sertão et au personnage du vacher une part essentielle dans leurs œuvres. C’est le cas de Graciliano Ramos (1892-1953), auteur que j’affectionne tout particulièrement. Dans ses souvenirs d’enfance (Infância, 1945 ; éditions Gallimard pour la traduction française Enfance, 1956, dont un extrait est cité en épigraphe), l’écrivain nous décrit son éveil à la vie dans le Nordeste, dans la campagne aride, rude et brutale à tout point de vue, d’un Brésil sorti à peine de la crise suivant l’abolition de l’esclavage.

C’est le livre Vidas secas de cet écrivain, Prix de la Fondation William Faulkner en 1962, que je choisis d’aborder maintenant, pour le bonheur du partage. Dans cet ouvrage majeur de la littérature du XXe siècle, Graciliano Ramos décrit justement la vie d’une famille du Sertão du Nordeste du Brésil. Son style est épuré et, pour moi, d’une très grande beauté.

Dans cette région semi-aride la parole est rare. Les rapports entre les êtres vivants, désarmés en particulier devant l’instruction, suivent les lois crues d’une Nature particulièrement impitoyable. Il n’y a pas de place pour le débordement affectif ni pour le culte du Moi. La violence de la sécheresse ravageuse et, là comme ailleurs, de la domination de l’homme par l’homme, imposent le dénuement. Graciliano Ramos le précise dans ces termes : « Absence de cambrousards bavards, de brûlis, de crues, de soleils couchants, d’amours paysannes. Mes gens, taiseux, vivent dans un vieux bâtiment de ferme ; les adultes, tourmentés par leur estomac, n’ont pas de temps pour les gestes tendres. »

C’est cependant avec une sensibilité et une finesse bouleversantes, sans jugement extérieur, mais aussi sans condescendance, que le narrateur omniscient de Vies arides va dévoiler les ressentis de chaque membre de la famille en question, composée par le vacher Fabiano, sa femme sinha Vitória, les deux enfants du couple et leur chienne Baleine. Celle-ci est un personnage à part entière. Si l’inclémence du Sertão est décrite dans ce livre de façon magistrale, on est effectivement troublée par la délicatesse empreinte de pudeur qui parcourt aussi ces pages.

Des pages où il est également question de mieux nous faire comprendre le sentiment de nostalgie « qui attaque l’homme du sertão dans la forêt »… et qui n’est pas sans rapport avec ce mouvement intérieur indispensable à la marche de l’homme vers la liberté… Mouvement intérieur souvent désamorcé par la peur, par le manque de confiance en soi, par l’absence d’instruction sciemment organisée par certains pouvoirs…

Graciliano Ramos a connu la prison sous la dictature de Getúlio Vargas. La plongée inattendue et injustifiable dans cet enfer l’a marqué à jamais. C’est là qu’il a rencontré en particulier Olga Benario Prestes, livrée devant ses yeux à la Gestapo, alors qu’elle était enceinte de sept mois [1] (sujet de notre Chocolat littéraire de l’Hiver 2015).

Les sentiments de dépendance et d’oubli de soi inhérents à toute situation d’enfermement et d’impuissance devant la force, fût-elle la plus arbitraire, trouvent une voix dans Vies arides.

En voici quelques extraits :

« La caatinga s’étalait, d’un rouge indécis saupoudré de taches blanches qui étaient des carcasses. Le vol noir des urubus dessinait des cercles élevés autour des bêtes moribondes »

« Maintenant Fabiano était un vacher et personne ne le ferait partir de là. [..] Il vivait loin des hommes, il ne s’entendait qu’avec les animaux. Ses pieds durs brisaient les épines et ne ressentaient pas la brûlure du sol. À cheval, il se collait à sa monture, ne faisant qu’un avec elle. Il parlait une langue chantée, monosyllabique et gutturale, que son compagnon comprenait. À pied il était maladroit. Il penchait d’un côté et de l’autre, les jambes arquées, laid et tordu. Il s’adressait parfois aux gens dans la même langue qu’il adoptait avec les bêtes – exclamations, onomatopées. En réalité il parlait peu. Il admirait les mots longs et compliqués que les gens de la ville employaient, il essayait d’en reproduire certains, sans succès, mais il savait qu’ils étaient inutiles et peut-être dangereux. »

« Ce qu’il voulait… Han ! Il l’avait oublié. Il se souvenait maintenant de sa longue marche à travers le sertão, terrassé par la faim. Les jambes des enfants étaient aussi minces que des fuseaux, sinha Vitória trébuchait sous le poids du coffre en fer-blanc. Au bord du fleuve, ils avaient mangé le perroquet, qui ne savait pas parler. Par nécessité. »

« Sinha Vitória avait besoin de parler. Si elle continuait à se taire, elle sécherait comme un mandacaru [cactus pouvant atteindre cinq mètres de hauteur ; il peut servir de nourriture au bétail] et mourrait. Elle voulait se tromper, crier, dire qu’elle était forte, que la chaleur effrayante, les arbres calcinés, l’immobilité et le silence n’étaient rien pour elle. Elle s’approcha de Fabiano, l’encouragea et s’encouragea elle-même, oublia ce que les entourait, les épines, les oiseaux migrateurs, les urubus, qui flairaient la charogne. […] Ils attendraient une terre lointaine, ils oublieraient la caatinga et ses montagnes baisses, ses pierrailles, ses fleuves à sec, ses épines, ses urubus, ses bêtes moribondes, ses gens moribonds. Ils n’y reviendraient jamais. Ils ne cèderaient pas à la nostalgie qui attaque l’homme du sertão dans la forêt. Ils n’étaient quand-même pas comme les bœufs qui mourraient de tristesse quand ils ne trouvaient pas d’épines. »

« Fabiano riait. […] Les mots prononcés par sinha Vitória l’enchantaient. Ils iraient de l’avant. Ils atteindraient une terre inconnue. […] Une grande ville, pleine de gens vigoureux. Les enfants à l’école, où ils apprendraient des choses difficiles et nécessaires. Eux, deux petits vieux, finissant comme des chiens […] Qu’est-ce qu’ils allaient faire ? Ils ralentirent leurs pas, apeurés. Ils arriveraient dans une terre inconnue et civilisée, ils en seraient prisonniers. »

J’ai pris les photos et recueilli certaines informations partagées dans cet article, en particulier

- lors de l’essai photographique de Gustavo Moura, organisé à Fortaleza et consacré au Sertão de Luiz Gonzaga (le chanteur par excellence de ces lieux de l’intérieur du Nordeste),

- lors de l’exposition « Vaqueiros », organisée dans la même ville du Nordeste brésilien par Valéria Laena Rolim et Margarita Hernadéz.

Ces documents sont rares. J’espère qu’ils vous apporteront une autre vision sur les terres et les habitants du Brésil… fascinants et uniques dans leur diversité.

______________

[1] « Recroquevillé sur sa couche, allumant chaque cigarette avec le mégot de la précédente, Graciliano Ramos semblait sur le point de devenir vraiment fou. Le regard fixé à terre, la tête entre les mains, il répétait, paralysé, d’une voix presque inaudible, au milieu de cet enfer :

– Ce n’est pas vrai qu’ils veuillent faire ça… La livrer à l’Allemagne d’Hitler ! Elle est juive… Elle est enceinte… Le Brésil ne peut pas faire ça ! »

(Fernando Morais, Olga – Allemande, Juive, Révolutionnaire, Paris, Éditions Chandeigne, 2015)

_______________

Graciliano Ramos,

– Vies arides, traduction de Vidas secas par Mathieu Dosse, Paris, Éditions Chandeigne, 2014.

– Enfance, traduction de Infância par G. Gougenheim, Paris, Gallimard, 1956.